Description

François (Franz) Walter (1755-1830)

Strasbourg, École française

François Walter est un artiste autodidacte, dessinateur et graveur de paysages de la fin du 18e siècle et début du 19e siècle (Revue Alsacienne 1887-88: 265-266 ; Lotz et Fuchs 1994: 213-214). Il est le petit neveu de Johann Walter (1604-1679), peintre et illustrateur strasbourgeois. Son œuvre consiste en une remarquable compilation de paysages de la vallée du Rhin (Revue Alsacienne 1887-88: 265-266 ; Lotz et Fuchs 1994: 213-214). Ses dessins se retrouvent gravés dans Vues pittoresques de l’Alsace (1785), ainsi que dans Description du Ban-de-la-Roche publiée par Jean Massenet en 1797. Outre les paysages, François Walter a fourni des études de plantes et d’insectes qui sont compilées dans un album intitulé Herbier du Bas-Rhin et daté de 1795. Plusieurs de ses œuvres sont conservées au Cabinet des Estampes et des Dessins Strasbourg et à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.

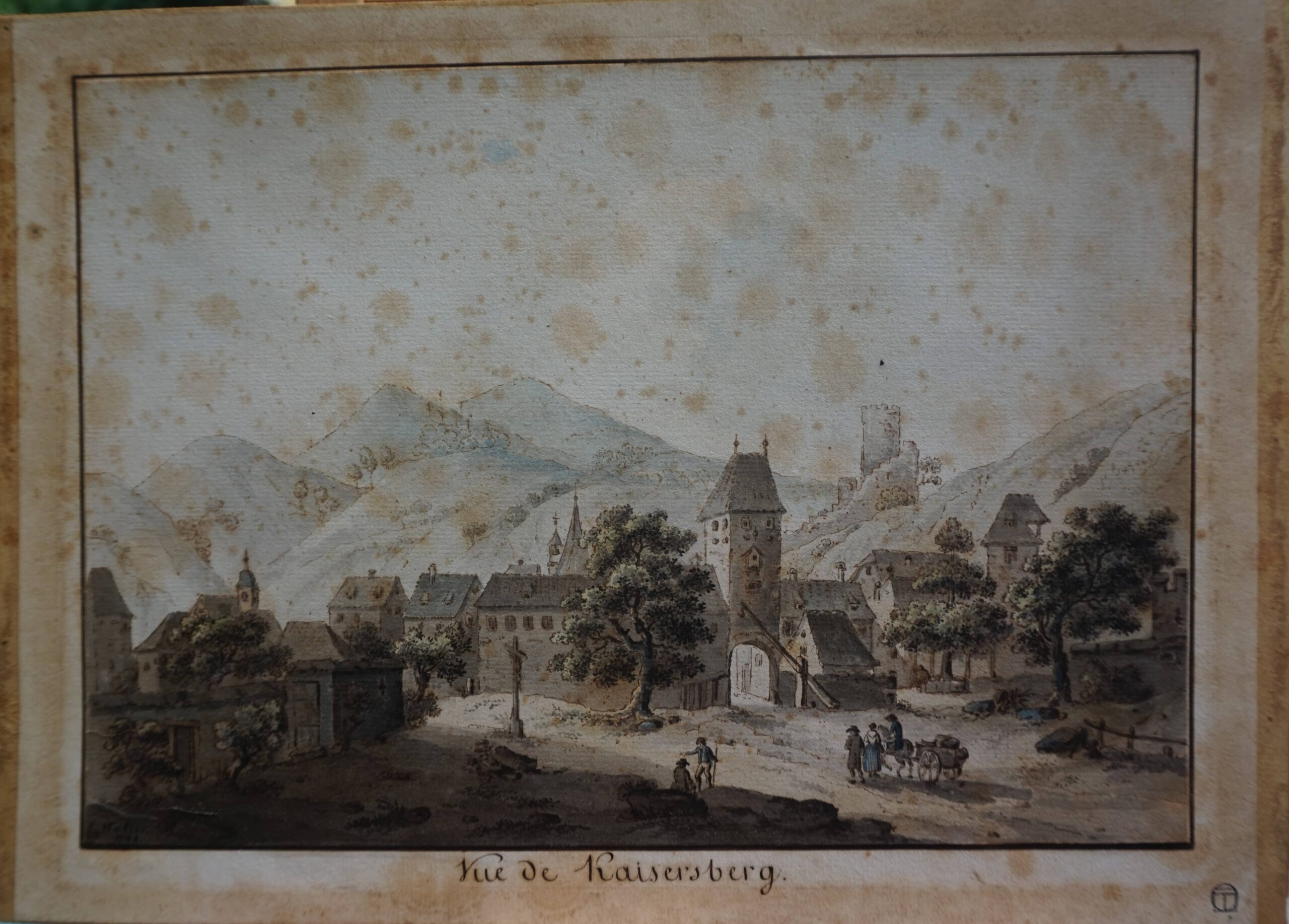

Datés respectivement de 1786 et 1795, ces deux paysages de François Walter (voir Shop pour le second dessin) reflètent bien son travail documentaire sur les endroits particuliers et les villes du bassin rhénan.

Le premier dessin représente le château de Scharrachbergheim (Scharachberg), situé à Scharrachbergheim-Irmstett. Le deuxième dessin représente la ville de Kaysersberg (Kaisersberg).

Ces dessins sont dans la lignée des dessins de Vedute, un sous-genre du paysage. Des « vues », qui connurent un grand succès en Europe au 18e siècle. Pour reprendre la définition donnée par Briganti (1971: 6-7), « la Veduta est un paysage décrit avec précision et identifiable, qui constitue un témoignage « figuré » d’un lieu et d’un milieu déterminés : paysage par conséquent historiquement objectif ».

Ces vedute trouvent leur origine en Allemagne rhénane et en Italie du 15e siècle où apparait le « portrait de ville », une représentation de la ville dans sa splendeur (Beck-Saiello 2015). Alors qu’en Flandre au 16e se développe la « vue topographique », des représentations fidèles d’une ville ou d’un site réalisé d’après nature (Beck-Saiello 2015). C’est à la fin 17e et surtout au 18e siècle que les Vedute se développent vraiment avec les nombreux artistes nordiques qui effectuent le « Grand Tour » (Beck-Saiello 2015), un voyage autour de l’Europe avec l’Italie comme destination, et qui peignent les édifices, ruines et rues de Rome et d’Italie, porté par la frénésie de l’Antique, insufflé par la redécouverte d’Herculanum.

Pourtant, au 18e siècle, la France est guidée par les règles de l’Académisme, et la préférence des artistes est pour le paysage composé, c’est-à-dire un paysage où différents éléments sont mis dans la composition sans être le reflet de la réalité (Beck-Saiello 2015). Selon eux, le paysage ne serait rien d’autre qu’une imitation, rendant l’habileté manuelle du peintre prévaloir sur l’imagination et l’invention. Or c’est ces dernières qui ont permis à la peinture de s’élever au rang d’art noble (Harent 2005 : 214; Beck-Saiello 2015).

Entre 1770 et 1850, une mode éditoriale domine en France, en Angleterre et en Allemagne ; celle des récits de voyage (Jeanjean-Becker 2002). Pour illustrer ces ouvrages, des dessins « de vue » sont produits. Des artistes importants se distinguent comme Jean-Baptiste Lallemand (1716-1803 ?), Jean Hoüel, Claude-Louis Châtelet (1749/50-1795). Ce sont des artistes qui voyagent en Italie et qui perpétuent la tradition des Vedute italiennes. Claude Châtelet sera d’ailleurs l’un des illustrateurs principaux de l’un des ouvrages les plus importants de la fin du xviiie siècle, le Voyage pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile, publié en cinq volumes, chez Jean-Baptiste Delafosse entre 1781 et 1786, par l’Abbé de Saint-Non.

Dans un premier temps, ces récits se concentrent sur les pays qui constituent le berceau de l’Antiquité : la Grèce et l’Italie ainsi que les pays lointains, exotiques et inconnus (Jeanjean-Becker 2002). Rapidement, ces récits, ainsi que les vues qu’ils illustrent, vont concerner des régions beaucoup plus proches, notamment en France et particulièrement les paysages alpins (Jeanjean-Becker 2002).